2018年08月17日

NPOとして社会に果たせる役割は

行政の協働相手として重要な位置にいるようになったNPOですが、今年3月に静岡県西部NPO法人会と浜松市市民協働地域政策課と協働で浜松市内249のNPO法人に対し、アンケート調査を行いました。107団体から回答があり、43%の回収率。その結果を少しご紹介します。

◆ NPO法人数の推移

このグラフは、NPO法が施行された1998年12月以後、浜松市を拠点とするNPO法人として認証された年ごとの数です。2018年5月現在で市内NPO法人の設立数は309に及びますが、残っている法人は249。60法人が解散や認証取り消しでなくなってしまいました。(各年の二本の棒線の差が消えたNPO法人数を表す)

2006年から2008年度にかけて設立法人数が増えているのは、障害者自立支援法という新体系に移行したことの影響が大きく、障害のある本人やその家族、支援者たちが強い思いで作り上げてきた小規模授産所が法人化を進めたからです。

また、一転して2008年から減少しているのは、公益法人改正をきっかけに、取得しやすい一般社団等の法人格を選択する団体が増えたためです。2015年あたりから右下がり状態が続いていますが、この傾向は全国的にみられます。

次に区別にみてみます。浜松市中区は人口からみても法人数は一番ですが、1万人当たりで見てみると、なんと人口が減り続けている天竜区が群を抜いています。

人と動物の共生問題や山の自然保護と文化の継承、さらに高齢者福祉などに取り組む団体など天竜区を事務所とするNPOが2011年以後、次々と立ち上がりました。どんなNPOがどんな活動をしているのか目を向けることは、地域ごとの課題を市全体で共有するためにとても大切なことだとよくわかります。当事者ならではの目線で課題を見つけ、その解決のため市民自らが立ち上がって活動をしていることが多いからです。

例えば、ある団体は鳥獣の商品化やジビエ文化の普及を行う事業として「ジビエで山の村を元気に!プロジェクト」を実施しており、複数のNPOと協働して商品開発を試みたり、多様なイベントを開いて天竜区を盛り上げていますが、天竜区においては2015年夏を最後に新しいNPO法人ができていないことが気がかりです。

◆ NPOの役割

公平性などを行動原理とする行政や、利益をあげなければならない企業は、社会的課題を解決することについての限界が生じている状況もある中、柔軟性と機動力を強みとする市民団体は社会を支えるセクターとしてどのような役割を担っているのでしょう。市民主体の社会ですから、当然行政に任せきりにしない、まちづくりの主体者としての姿勢が必要です。

小規模授産所が法人化を進めて国の障害者施策を支える活動を継続しています。これはセーフティネットの維持を図っている(サービス提供・事業実施)具体例としてあげられます。

また、ある環境系のNPOでは、防潮林づくりのために企業や学校、一般市民たちに声をかけ、植樹作業を続ける中で、自分たちの住む町のあり方を考え、活動できるようにしています。まさに、市民が自分たちの社会の環境をよりよくしようと、コミュニティづくりの主体者として活動する場を提供しています。

また、食料廃棄の一方で食べ物を食べられない人々が存在する矛盾を解決する方策としてフードバンクを始めたNPOも出ています。儲けを出さなければならない企業には手を出しにくい活動で、これは社会サービスのパイオニアとしての役割を果たしており、このような社会変革のための「新しい価値の創造」は非営利だからこその動きです。

さらに、提言活動は、決して反政府、反企業といった対立の構図ではなく、見えにくいニーズを発見し、その解決のために公共政策としてとりあげるよう、論理的かつ科学的に代替案を示すもので、現場にいるNPOならではの活動です。

アンケートで行った「あなたのNPOが果たしている役割は何か」という設問について、どの年代のNPOも約90%がサービス提供を行っていると回答があったのですが、創成期と最近のNPOの傾向に変化がみられるものがありました。「価値創造」です。現場で事業を淡々と続ける中で見えてくる新しい社会的課題があります。その解決のためにも必要な新しい価値創造に関心を持つ度合いが減ってきているのです。このことは、ソーシャルイノベーションを起こす意気込みの減少ともとれ、気になるところです。行政がNPOを単なる事業実施者としてみるようになっている現実もあり、NPOとして社会に果たせる役割とは何か、を再び考える時期に来ているのではないでしょうか。

◆ NPO法人数の推移

このグラフは、NPO法が施行された1998年12月以後、浜松市を拠点とするNPO法人として認証された年ごとの数です。2018年5月現在で市内NPO法人の設立数は309に及びますが、残っている法人は249。60法人が解散や認証取り消しでなくなってしまいました。(各年の二本の棒線の差が消えたNPO法人数を表す)

2006年から2008年度にかけて設立法人数が増えているのは、障害者自立支援法という新体系に移行したことの影響が大きく、障害のある本人やその家族、支援者たちが強い思いで作り上げてきた小規模授産所が法人化を進めたからです。

また、一転して2008年から減少しているのは、公益法人改正をきっかけに、取得しやすい一般社団等の法人格を選択する団体が増えたためです。2015年あたりから右下がり状態が続いていますが、この傾向は全国的にみられます。

次に区別にみてみます。浜松市中区は人口からみても法人数は一番ですが、1万人当たりで見てみると、なんと人口が減り続けている天竜区が群を抜いています。

人と動物の共生問題や山の自然保護と文化の継承、さらに高齢者福祉などに取り組む団体など天竜区を事務所とするNPOが2011年以後、次々と立ち上がりました。どんなNPOがどんな活動をしているのか目を向けることは、地域ごとの課題を市全体で共有するためにとても大切なことだとよくわかります。当事者ならではの目線で課題を見つけ、その解決のため市民自らが立ち上がって活動をしていることが多いからです。

例えば、ある団体は鳥獣の商品化やジビエ文化の普及を行う事業として「ジビエで山の村を元気に!プロジェクト」を実施しており、複数のNPOと協働して商品開発を試みたり、多様なイベントを開いて天竜区を盛り上げていますが、天竜区においては2015年夏を最後に新しいNPO法人ができていないことが気がかりです。

◆ NPOの役割

公平性などを行動原理とする行政や、利益をあげなければならない企業は、社会的課題を解決することについての限界が生じている状況もある中、柔軟性と機動力を強みとする市民団体は社会を支えるセクターとしてどのような役割を担っているのでしょう。市民主体の社会ですから、当然行政に任せきりにしない、まちづくりの主体者としての姿勢が必要です。

小規模授産所が法人化を進めて国の障害者施策を支える活動を継続しています。これはセーフティネットの維持を図っている(サービス提供・事業実施)具体例としてあげられます。

また、ある環境系のNPOでは、防潮林づくりのために企業や学校、一般市民たちに声をかけ、植樹作業を続ける中で、自分たちの住む町のあり方を考え、活動できるようにしています。まさに、市民が自分たちの社会の環境をよりよくしようと、コミュニティづくりの主体者として活動する場を提供しています。

また、食料廃棄の一方で食べ物を食べられない人々が存在する矛盾を解決する方策としてフードバンクを始めたNPOも出ています。儲けを出さなければならない企業には手を出しにくい活動で、これは社会サービスのパイオニアとしての役割を果たしており、このような社会変革のための「新しい価値の創造」は非営利だからこその動きです。

さらに、提言活動は、決して反政府、反企業といった対立の構図ではなく、見えにくいニーズを発見し、その解決のために公共政策としてとりあげるよう、論理的かつ科学的に代替案を示すもので、現場にいるNPOならではの活動です。

アンケートで行った「あなたのNPOが果たしている役割は何か」という設問について、どの年代のNPOも約90%がサービス提供を行っていると回答があったのですが、創成期と最近のNPOの傾向に変化がみられるものがありました。「価値創造」です。現場で事業を淡々と続ける中で見えてくる新しい社会的課題があります。その解決のためにも必要な新しい価値創造に関心を持つ度合いが減ってきているのです。このことは、ソーシャルイノベーションを起こす意気込みの減少ともとれ、気になるところです。行政がNPOを単なる事業実施者としてみるようになっている現実もあり、NPOとして社会に果たせる役割とは何か、を再び考える時期に来ているのではないでしょうか。

(代表理事 井ノ上 美津恵)

2018年08月10日

事務所の夏休み

事務局長の小林です。

事務所を8月13日(月)~16日(木)、お休みします。

フードドライブの受け入れ、イベント参加の申し込み等は17日(金)から再開します。

今年は災害とも言われる猛烈な暑さ 。せめて夕立

。せめて夕立 があれば気温が下がるのですが、雨もなかなか降らない…

があれば気温が下がるのですが、雨もなかなか降らない… 。

。

畑で採れたお野菜を分け合っている事務所です。今日はSさん家のカボチャがごろごろと。

事務所を8月13日(月)~16日(木)、お休みします。

フードドライブの受け入れ、イベント参加の申し込み等は17日(金)から再開します。

今年は災害とも言われる猛烈な暑さ

。せめて夕立

。せめて夕立 があれば気温が下がるのですが、雨もなかなか降らない…

があれば気温が下がるのですが、雨もなかなか降らない… 。

。畑で採れたお野菜を分け合っている事務所です。今日はSさん家のカボチャがごろごろと。

2018年08月03日

8月のフードドライブで、食品寄贈を集めています

事務局の小林です。

猛暑 が続きますが、みなさんお元気ですか?

が続きますが、みなさんお元気ですか?

事務所はエアコン設定30℃か31℃でひんやり気持ちいい環境 です。

です。

さて、8月のフードドライブのお知らせです。

認定NPO法人フードバンクふじのくにが、静岡県内で「フードドライブ」という食料寄付運動をします。

浜松市では市役所、浜松市社協の各地区センター他、ユーコープ生協に回収ボックスが設置されて、寄贈食品を集めており、N-Pocketも広報と収集で協力しています。

お中元やお盆の篭盛りで食べない食品がありましたら、N-Pocketの事務所(平日9:00~18:30頃)にお持ちください。N-Pocketからフードバンクふじのくにへ寄贈します。8月中は上記の回収ボックスも使えます。

集めているのは、

・賞味期限2ヵ月以上

・常温保存の未開封の食品

喜ばれるのは、缶詰、レトルト、即席スープ・みそ汁、即席めん、ベビーフードなどです。

※アルコール類、健康食品、生鮮食品は扱いません。

お菓子類は、お子さんのいる家庭や、定時制高校の学校内カフェ、子ども食堂などで活用させていただきます。

お問い合わせ先:認定NPO法人フードバンクふじのくに TEL:054-248-6177

浜松NPOネットワークセンター(浜松市中区佐鳴台3-52-23) TEL:053-445-3717

皆さまからのご寄付プレゼント 、お待ちしています!

、お待ちしています!

猛暑

が続きますが、みなさんお元気ですか?

が続きますが、みなさんお元気ですか?事務所はエアコン設定30℃か31℃でひんやり気持ちいい環境

です。

です。さて、8月のフードドライブのお知らせです。

認定NPO法人フードバンクふじのくにが、静岡県内で「フードドライブ」という食料寄付運動をします。

浜松市では市役所、浜松市社協の各地区センター他、ユーコープ生協に回収ボックスが設置されて、寄贈食品を集めており、N-Pocketも広報と収集で協力しています。

お中元やお盆の篭盛りで食べない食品がありましたら、N-Pocketの事務所(平日9:00~18:30頃)にお持ちください。N-Pocketからフードバンクふじのくにへ寄贈します。8月中は上記の回収ボックスも使えます。

集めているのは、

・賞味期限2ヵ月以上

・常温保存の未開封の食品

喜ばれるのは、缶詰、レトルト、即席スープ・みそ汁、即席めん、ベビーフードなどです。

※アルコール類、健康食品、生鮮食品は扱いません。

お菓子類は、お子さんのいる家庭や、定時制高校の学校内カフェ、子ども食堂などで活用させていただきます。

お問い合わせ先:認定NPO法人フードバンクふじのくに TEL:054-248-6177

浜松NPOネットワークセンター(浜松市中区佐鳴台3-52-23) TEL:053-445-3717

皆さまからのご寄付プレゼント

、お待ちしています!

、お待ちしています! 2018年07月27日

まあるくなって語った~議員と語ろうNPO円卓会議 2018

事務局長の小林です。

毎年恒例、6年目となる「円卓会議」は、市民活動団体、行政、学生ほか、計43名が参加。浜松市議会議員は全7会派から8名が参加してくださいました。

自由民主党浜松 花井 和夫さん、須藤 京子さん

創造浜松 遠山 将吾さん

市民クラブ 北野谷 富子さん

公明党 幸田 惠里子さん

日本共産党浜松市議団 酒井 豊実さん

浜松市政向上委員会 鈴木 恵さん

市民サポート浜松 馬塚 彩矢香さん(順不同)

毎年、「時間が短くて基調講演がもったいない」「テーマごとにやりたい」という声が多いので、今年はディスカッションの1回目をテーマ別(防災、障害、子ども子育て、子ども教育、高齢化社会、地域づくり、NPOと協働、区割り)で、2回目は議員の関心キーワードをそれぞれ5つ出してもらい、それを参加者が選ぶ形でグループを作りました。

また、ファシリテーションツール「えんたくん」が登場。丸い段ボールを囲むと、フラットな関係で、距離感がぐっと縮まるんです。まあるい紙にはキーワードや意見、図やイラストを描いてみたり、それぞれ自由に使っていました。

途中から来た参加者いわく「オシャレな丸いテーブル でやっているのかと思った」と。

でやっているのかと思った」と。

基調講演の代わりには、議員の方から「地方議会のしくみ」では議会の時期や構成、常任委員会と特別委員会、審議の流れを紹介。「市民の声をとどけるしくみ」では、請願・陳情・要望の違いとその出し方、事例や効果など、市民が使える議会へのアプローチを紹介していただきました。

短時間の解説でしたが、議会へのアプローチを必要とする人には、その流れや実践例が「参考になる」「再確認できた」と好評でした。

NPOと議員の関係というと、議員に便宜 を図ってもらう?とか、政治が絡むのはちょっと

を図ってもらう?とか、政治が絡むのはちょっと …とか思っている方もいるかもしれません。私たちが考えているのは、そういう関係性ではなくて、まずは声になりにくい、目には見えにくい現場の状況を議員の方に知ってもらうこと。そして、活動の中で制度の壁

…とか思っている方もいるかもしれません。私たちが考えているのは、そういう関係性ではなくて、まずは声になりにくい、目には見えにくい現場の状況を議員の方に知ってもらうこと。そして、活動の中で制度の壁 にぶつかった時や、行政の担当課に交渉しても解決しにくい複数の分野にまたがる問題

にぶつかった時や、行政の担当課に交渉しても解決しにくい複数の分野にまたがる問題 など、市民活動団体と議員が協働して、データや情報を出し合ったり、モデルケースを紹介したりして、解決の道筋をつけていくことを目指しています。

など、市民活動団体と議員が協働して、データや情報を出し合ったり、モデルケースを紹介したりして、解決の道筋をつけていくことを目指しています。

NPOの役割の一つに「課題の提言」がありますが、そのNPOの提言力 をこの円卓会議をきっかけに向上できれば…とも考えています。

をこの円卓会議をきっかけに向上できれば…とも考えています。

3時間の会議でできるのは、課題を遡上に乗せることぐらいですが、似たような課題意識を持っている他の団体と協力・協働が生まれることもあります

今回は初参加が8名。複数回の参加者が増え、課題をペーパーにまとめてきたり、異なる意見も受容しながら議論するといった成熟した雰囲気 でした。「以前は議員さんに何をどう話していいかわからなくて緊張

でした。「以前は議員さんに何をどう話していいかわからなくて緊張 したけれど、今日は自然に話せた

したけれど、今日は自然に話せた 」という方も。

」という方も。

とは言え、それぞれのテーブルの議論は熱かった 「時間ですよー

「時間ですよー 」と言っても話が止まらない~~

」と言っても話が止まらない~~

多岐にわたるテーマで議論しましたが、共通項もいろいろ見えてきたのではないでしょうか。

ご参加の皆様、準備から関わってくださった協力団体の方々もありがとうございました。

よりよい浜松をつくっていくために、今後もどうぞよろしくお願いします。

毎年恒例、6年目となる「円卓会議」は、市民活動団体、行政、学生ほか、計43名が参加。浜松市議会議員は全7会派から8名が参加してくださいました。

自由民主党浜松 花井 和夫さん、須藤 京子さん

創造浜松 遠山 将吾さん

市民クラブ 北野谷 富子さん

公明党 幸田 惠里子さん

日本共産党浜松市議団 酒井 豊実さん

浜松市政向上委員会 鈴木 恵さん

市民サポート浜松 馬塚 彩矢香さん(順不同)

毎年、「時間が短くて基調講演がもったいない」「テーマごとにやりたい」という声が多いので、今年はディスカッションの1回目をテーマ別(防災、障害、子ども子育て、子ども教育、高齢化社会、地域づくり、NPOと協働、区割り)で、2回目は議員の関心キーワードをそれぞれ5つ出してもらい、それを参加者が選ぶ形でグループを作りました。

また、ファシリテーションツール「えんたくん」が登場。丸い段ボールを囲むと、フラットな関係で、距離感がぐっと縮まるんです。まあるい紙にはキーワードや意見、図やイラストを描いてみたり、それぞれ自由に使っていました。

途中から来た参加者いわく「オシャレな丸いテーブル

でやっているのかと思った」と。

でやっているのかと思った」と。基調講演の代わりには、議員の方から「地方議会のしくみ」では議会の時期や構成、常任委員会と特別委員会、審議の流れを紹介。「市民の声をとどけるしくみ」では、請願・陳情・要望の違いとその出し方、事例や効果など、市民が使える議会へのアプローチを紹介していただきました。

短時間の解説でしたが、議会へのアプローチを必要とする人には、その流れや実践例が「参考になる」「再確認できた」と好評でした。

NPOと議員の関係というと、議員に便宜

を図ってもらう?とか、政治が絡むのはちょっと

を図ってもらう?とか、政治が絡むのはちょっと …とか思っている方もいるかもしれません。私たちが考えているのは、そういう関係性ではなくて、まずは声になりにくい、目には見えにくい現場の状況を議員の方に知ってもらうこと。そして、活動の中で制度の壁

…とか思っている方もいるかもしれません。私たちが考えているのは、そういう関係性ではなくて、まずは声になりにくい、目には見えにくい現場の状況を議員の方に知ってもらうこと。そして、活動の中で制度の壁 にぶつかった時や、行政の担当課に交渉しても解決しにくい複数の分野にまたがる問題

にぶつかった時や、行政の担当課に交渉しても解決しにくい複数の分野にまたがる問題 など、市民活動団体と議員が協働して、データや情報を出し合ったり、モデルケースを紹介したりして、解決の道筋をつけていくことを目指しています。

など、市民活動団体と議員が協働して、データや情報を出し合ったり、モデルケースを紹介したりして、解決の道筋をつけていくことを目指しています。NPOの役割の一つに「課題の提言」がありますが、そのNPOの提言力

をこの円卓会議をきっかけに向上できれば…とも考えています。

をこの円卓会議をきっかけに向上できれば…とも考えています。3時間の会議でできるのは、課題を遡上に乗せることぐらいですが、似たような課題意識を持っている他の団体と協力・協働が生まれることもあります

今回は初参加が8名。複数回の参加者が増え、課題をペーパーにまとめてきたり、異なる意見も受容しながら議論するといった成熟した雰囲気

でした。「以前は議員さんに何をどう話していいかわからなくて緊張

でした。「以前は議員さんに何をどう話していいかわからなくて緊張 したけれど、今日は自然に話せた

したけれど、今日は自然に話せた 」という方も。

」という方も。とは言え、それぞれのテーブルの議論は熱かった

「時間ですよー

「時間ですよー 」と言っても話が止まらない~~

」と言っても話が止まらない~~

多岐にわたるテーマで議論しましたが、共通項もいろいろ見えてきたのではないでしょうか。

ご参加の皆様、準備から関わってくださった協力団体の方々もありがとうございました。

よりよい浜松をつくっていくために、今後もどうぞよろしくお願いします。

2018年07月18日

浜松の協働を考えるタウンミーティングに参加しよう!

「市民協働を進めるための基本指針」改定のためのタウン・ミーティングが開かれます!

公共は誰が担うもの?の問い。

市民と行政がともに担う? う~ん、ときと場合によるね。という答えから、そりゃ、行政でしょ!

いやいや、公共は市民のものだね、という答え方から。

様々です。

次にNPOの役割は?という問い。

公平性などを行動原理とする行政や、利益をあげなければならない企業は、ある種の社会的課題を解決することについての限界が生じていますよね。

市民団体は、柔軟性と機動力を強みとします。

そんなNPOは、社会を支えるセクターとしてどのような役割を担っているのでしょうか。

この問いの答えは、NPOを設立した年代によってちょっと差がありました。

こんな問いに浜松のNPOはどう答えたのでしょうか。

実はこの4月に浜松市内にあるNPO法人に浜松市と静岡県西部NPO法人会が協働でアンケートを出しました。

その結果から見えてきた課題をお伝えするためにも、NPO法人会はこのタウンミーティングに参加します。

公助>共助>自助 という社会を支える仕組みが、自助>共助>公助 となりかねない現実も無きにしも非ず

決まったわけではありませんが、区再編の話も出ていますから、これは影響大!です。

しかし、営利活動を行う企業、非営利活動を行う行政や市民団体の協働はますます必要な社会になっているのはホントのこと

どうしたら、お互いの強みを発揮してより大きな効果がでる協働ができるのでしょうか。

浜松市、市民、市民活動団体、事業者の4つの主体がどのように協働をすすめていったらいいか、考えましょう。

あなたのつぶやきに真実あり! ちょいと浜北までおでかけして、どんな街づくりをしていけばいいか、ご意見出してみませんか。

日時:2018年8月4日(土) 14:00~16:00

場所:浜北区役所 3階 第2会議室 (なゆた浜北内 浜北区貴布祢3000)

内容:指針改定についての説明のあと、ワークショップを開きます。ワークショップでは、グループごとに市民、市民活動団体、事業者、市、でそれぞれの強みや課題について話し合い、市民協働の未来を共有します。

申し込み:浜松市市民部市民協働地域政策課まで、お名前、居住区名、所属、電話番号、メールアドレスをお伝えください。あて先は、 053-457-2094 FAX:053-457-2750

053-457-2094 FAX:053-457-2750  shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

申込期日:7月31日(火)必着

公共は誰が担うもの?の問い。

市民と行政がともに担う? う~ん、ときと場合によるね。という答えから、そりゃ、行政でしょ!

いやいや、公共は市民のものだね、という答え方から。

様々です。

次にNPOの役割は?という問い。

公平性などを行動原理とする行政や、利益をあげなければならない企業は、ある種の社会的課題を解決することについての限界が生じていますよね。

市民団体は、柔軟性と機動力を強みとします。

そんなNPOは、社会を支えるセクターとしてどのような役割を担っているのでしょうか。

この問いの答えは、NPOを設立した年代によってちょっと差がありました。

こんな問いに浜松のNPOはどう答えたのでしょうか。

実はこの4月に浜松市内にあるNPO法人に浜松市と静岡県西部NPO法人会が協働でアンケートを出しました。

その結果から見えてきた課題をお伝えするためにも、NPO法人会はこのタウンミーティングに参加します。

公助>共助>自助 という社会を支える仕組みが、自助>共助>公助 となりかねない現実も無きにしも非ず

決まったわけではありませんが、区再編の話も出ていますから、これは影響大!です。

しかし、営利活動を行う企業、非営利活動を行う行政や市民団体の協働はますます必要な社会になっているのはホントのこと

どうしたら、お互いの強みを発揮してより大きな効果がでる協働ができるのでしょうか。

浜松市、市民、市民活動団体、事業者の4つの主体がどのように協働をすすめていったらいいか、考えましょう。

あなたのつぶやきに真実あり! ちょいと浜北までおでかけして、どんな街づくりをしていけばいいか、ご意見出してみませんか。

日時:2018年8月4日(土) 14:00~16:00

場所:浜北区役所 3階 第2会議室 (なゆた浜北内 浜北区貴布祢3000)

内容:指針改定についての説明のあと、ワークショップを開きます。ワークショップでは、グループごとに市民、市民活動団体、事業者、市、でそれぞれの強みや課題について話し合い、市民協働の未来を共有します。

申し込み:浜松市市民部市民協働地域政策課まで、お名前、居住区名、所属、電話番号、メールアドレスをお伝えください。あて先は、

053-457-2094 FAX:053-457-2750

053-457-2094 FAX:053-457-2750  shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp申込期日:7月31日(火)必着

2018年07月10日

議員と語ろうNPO円卓会議 2018

中間支援担当の小林です。

今年も、NPOや市民活動団体が抱える地域のニーズや課題を、市議会議員と共有する場をもちます。

NPOが制度や施策に働きかけて、地域を変えていく手法やその事例も紹介し、議員との協働ポイントを掘り下げます。

こんな課題や取り組みを知らせたい、他の団体の活動を知りたい、役所に掛け合ったけれど解決しない課題がある、そんな団体にチャンスですよ~。

定員まで残り数人なので、申込みはお早めに!(定員になり次第、〆切ります)

日時:2018年7月22日(日)13時半~16時半

場所:浜松市こども館分室(ザザシティ中央館5F)

議員:7会派8名が参加予定

対象:NPO・市民活動団体の関係者、行政職員、一般市民

参加費:資料代 500円

定員:40名(満員御礼で〆切りました!)

申込:info@n-pocket.jp まで 1)参加者名、2)所属団体、3)E-mail をお知らせください。

昨年の様子はリンク先をご覧ください。

今年も、NPOや市民活動団体が抱える地域のニーズや課題を、市議会議員と共有する場をもちます。

NPOが制度や施策に働きかけて、地域を変えていく手法やその事例も紹介し、議員との協働ポイントを掘り下げます。

こんな課題や取り組みを知らせたい、他の団体の活動を知りたい、役所に掛け合ったけれど解決しない課題がある、そんな団体にチャンスですよ~。

定員まで残り数人なので、申込みはお早めに!(定員になり次第、〆切ります)

日時:2018年7月22日(日)13時半~16時半

場所:浜松市こども館分室(ザザシティ中央館5F)

議員:7会派8名が参加予定

対象:NPO・市民活動団体の関係者、行政職員、一般市民

参加費:資料代 500円

定員:40名(満員御礼で〆切りました!)

申込:info@n-pocket.jp まで 1)参加者名、2)所属団体、3)E-mail をお知らせください。

昨年の様子はリンク先をご覧ください。

2018年06月20日

数字で信頼を得る! NPO会計入門&会計ソフト講座 2018

事務局長の小林です。

NPO法人の会計、みなさんの団体ではどうしていますか?

会計担当や税理士に丸投げしていませんか?

「会計に手をかけるより、活動が大事!」と思っている?

でもこれ、助成財団や行政も見ている んです。

んです。

内閣府のサイトで全NPO法人の報告書が公開されていますから。

ちょっと見てみると、前年度の決算と数字が全然違っていたり 、下3桁がすべてゼロになっていたり

、下3桁がすべてゼロになっていたり 、いいかげんだなぁ

、いいかげんだなぁ と思う団体も。

と思う団体も。

会計の数字は、活動の規模や団体の信頼性を表すもの。

軽視してはいけません。

NPOは市民からプレゼント されたお金で活動することが多く、きちんとこうやってお金

されたお金で活動することが多く、きちんとこうやってお金 を使いましたよ、と支援者に報告する責任があるはず。

を使いましたよ、と支援者に報告する責任があるはず。

そんな大事なお金を預かる会計担当の方、こんなギモンはありませんか?

「受け取るお金や支払うお金が年度を超えてしまう時は?」

「NPOの事業は、どれが課税でどれが非課税?」

「補助金と委託費の違いって何?」

「役員報酬、給与手当、請負、外注、諸謝金、どう違うの?」

「事業費と管理費はどう分けたらいい?」

「ボランティアの働きや物品寄付をお金で表すには?」

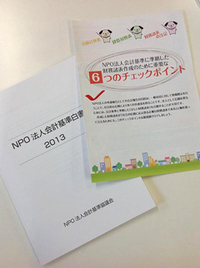

午前のNPO会計入門では、NPO法人会計基準の策定に関わったスペシャリスト が、日々の取引の注意点、証票の整理や帳簿のつけ方、NPO会計の特色など、基礎から説明します。

が、日々の取引の注意点、証票の整理や帳簿のつけ方、NPO会計の特色など、基礎から説明します。

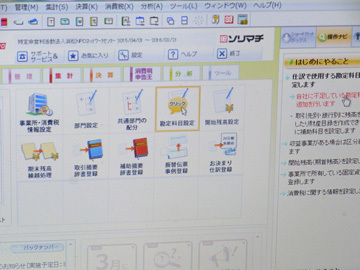

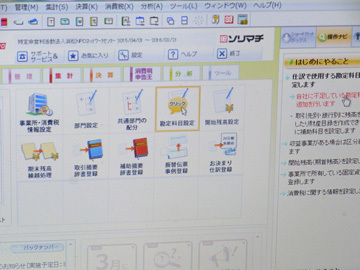

午後は、会計ソフト「会計王19 NPO法人スタイル」を使って、初期設定や部門設定、決算書の出し方をPCで実習します。

会計ソフトの導入を検討している団体や、会計王を使いこなしたい人におススメです。

個別相談もありますので、必要な部分だけご参加ください。

日時:2018年7月1日(日)

10:00~12:00 NPO会計入門

13:00~15:00 会計ソフト講座(〆切りました)

15:00~16:00 個別相談

講師:中尾 さゆりさん(ボランタリーネイバーズ、NPO会計税務専門家ネットワーク、税理士)

井ノ上 美津恵(浜松NPOネットワークセンター、NPO法人会計基準協議会)

会場:浜松市福祉交流センター 21会議室

参加費:資料代 500円、PCレンタル 500円

定員:入門 30名、ソフト 10名、相談 4団体 要申込

主催:静岡県労働者福祉基金協会

後援:静岡県・静岡県労働金庫・一般社団法人 静岡県労働者福祉協議会

企画:浜松NPOネットワークセンター(N-Pocket)

申込:053-445-3717 info@n-pocket.jp

お名前、団体名、連絡先、参加講座(入門/ソフト/相談)を明記ください。

これから寄付を増やしたい団体、企業と協働したい団体も、「団体の信頼性向上」はまず会計から。みんなでNPOの信頼を底上げしていきましょう

NPO法人の会計、みなさんの団体ではどうしていますか?

会計担当や税理士に丸投げしていませんか?

「会計に手をかけるより、活動が大事!」と思っている?

でもこれ、助成財団や行政も見ている

んです。

んです。内閣府のサイトで全NPO法人の報告書が公開されていますから。

ちょっと見てみると、前年度の決算と数字が全然違っていたり

、下3桁がすべてゼロになっていたり

、下3桁がすべてゼロになっていたり 、いいかげんだなぁ

、いいかげんだなぁ と思う団体も。

と思う団体も。会計の数字は、活動の規模や団体の信頼性を表すもの。

軽視してはいけません。

NPOは市民からプレゼント

されたお金で活動することが多く、きちんとこうやってお金

されたお金で活動することが多く、きちんとこうやってお金 を使いましたよ、と支援者に報告する責任があるはず。

を使いましたよ、と支援者に報告する責任があるはず。そんな大事なお金を預かる会計担当の方、こんなギモンはありませんか?

「受け取るお金や支払うお金が年度を超えてしまう時は?」

「NPOの事業は、どれが課税でどれが非課税?」

「補助金と委託費の違いって何?」

「役員報酬、給与手当、請負、外注、諸謝金、どう違うの?」

「事業費と管理費はどう分けたらいい?」

「ボランティアの働きや物品寄付をお金で表すには?」

午前のNPO会計入門では、NPO法人会計基準の策定に関わったスペシャリスト

が、日々の取引の注意点、証票の整理や帳簿のつけ方、NPO会計の特色など、基礎から説明します。

が、日々の取引の注意点、証票の整理や帳簿のつけ方、NPO会計の特色など、基礎から説明します。午後は、会計ソフト「会計王19 NPO法人スタイル」を使って、初期設定や部門設定、決算書の出し方をPCで実習します。

会計ソフトの導入を検討している団体や、会計王を使いこなしたい人におススメです。

個別相談もありますので、必要な部分だけご参加ください。

日時:2018年7月1日(日)

10:00~12:00 NPO会計入門

13:00~15:00 会計ソフト講座(〆切りました)

15:00~16:00 個別相談

講師:中尾 さゆりさん(ボランタリーネイバーズ、NPO会計税務専門家ネットワーク、税理士)

井ノ上 美津恵(浜松NPOネットワークセンター、NPO法人会計基準協議会)

会場:浜松市福祉交流センター 21会議室

参加費:資料代 500円、PCレンタル 500円

定員:入門 30名、ソフト 10名、相談 4団体 要申込

主催:静岡県労働者福祉基金協会

後援:静岡県・静岡県労働金庫・一般社団法人 静岡県労働者福祉協議会

企画:浜松NPOネットワークセンター(N-Pocket)

申込:053-445-3717 info@n-pocket.jp

お名前、団体名、連絡先、参加講座(入門/ソフト/相談)を明記ください。

これから寄付を増やしたい団体、企業と協働したい団体も、「団体の信頼性向上」はまず会計から。みんなでNPOの信頼を底上げしていきましょう

2018年06月05日

ちょこっとボランティア募集!「十湖池ビオトープ整備作戦」

気持ち良い緑 の中で汗

の中で汗 を流して、社会貢献&地域貢献してみませんか?

を流して、社会貢献&地域貢献してみませんか?

N-Pocketでは、NPO法人浜松市東区の自然と文化を残そう会と協働し、Save Japanプロジェクトの一環として、東区のかささぎ大橋の近くで「十湖池ビオトープ整備作戦」を開催します。

ここは、俳人 の松島十湖にちなんだ場所で、豊かな自然

の松島十湖にちなんだ場所で、豊かな自然 を再現しようと東区のNPOが生物空間の整備活動を行い、子どもたちに体験学習の場を提供しています。

を再現しようと東区のNPOが生物空間の整備活動を行い、子どもたちに体験学習の場を提供しています。

整備作業には多くの手 を必要とします。ちょこっと、単発

を必要とします。ちょこっと、単発 でかまわないので、ボランティア

でかまわないので、ボランティア してみませんか?お気軽にご参加ください。

してみませんか?お気軽にご参加ください。

十湖池ビオトープ整備作戦

日時:2018年6月24日(日)9:00~11:00

場所:十湖池ビオトープ(浜松市東区豊西町871)

内容:草刈、草取り、外来種除去、花壇整備ほかビオトープの整備作業

対象:中学生~一般(子ども同伴も可能)

※詳しい内容は、リンク先のSaveJapanプロジェクト公式サイトをご覧ください。

の中で汗

の中で汗 を流して、社会貢献&地域貢献してみませんか?

を流して、社会貢献&地域貢献してみませんか?N-Pocketでは、NPO法人浜松市東区の自然と文化を残そう会と協働し、Save Japanプロジェクトの一環として、東区のかささぎ大橋の近くで「十湖池ビオトープ整備作戦」を開催します。

ここは、俳人

の松島十湖にちなんだ場所で、豊かな自然

の松島十湖にちなんだ場所で、豊かな自然 を再現しようと東区のNPOが生物空間の整備活動を行い、子どもたちに体験学習の場を提供しています。

を再現しようと東区のNPOが生物空間の整備活動を行い、子どもたちに体験学習の場を提供しています。整備作業には多くの手

を必要とします。ちょこっと、単発

を必要とします。ちょこっと、単発 でかまわないので、ボランティア

でかまわないので、ボランティア してみませんか?お気軽にご参加ください。

してみませんか?お気軽にご参加ください。十湖池ビオトープ整備作戦

日時:2018年6月24日(日)9:00~11:00

場所:十湖池ビオトープ(浜松市東区豊西町871)

内容:草刈、草取り、外来種除去、花壇整備ほかビオトープの整備作業

対象:中学生~一般(子ども同伴も可能)

※詳しい内容は、リンク先のSaveJapanプロジェクト公式サイトをご覧ください。

2018年05月24日

静岡県西部8自治体・協働環境調査

法人会幹事会メンバー・N-pocket代表の井ノ上です。

一昨年立ち上がった静岡県西部NPO法人会の今年の活動は、「西部8自治体・協働環境調査」の実施でした。県を含む8自治体のNPO担当職員にヒアリングを行ったのです。

「協働の意義」については、「異なる主体がそれぞれの強みを発揮してより効果的に事業を進めることができるしくみ」とされ、どの自治体も一致していますが、具体的に何を「協働」とするかについてはバラバラでした。

どんな行政事業でもそこに関わる相手は、みな協働相手と言い切る自治体もある一方、「単に行政の要求に相手が応えるだけの委託」は協働事業とは呼ばないという市もありました。また、「協働まちづくり事業(委託・補助・連携・地域協働の4種類)」と名付けた事業のみを指す自治体もありましたから、多くの場で使われている「協働」という言葉の定義については、自治体ごとにズレがあることを知っておく必要があります。

最近は行政から事業を受託し、雇用されたスタッフもいる事業型NPOが増えています。またウェブ上に「市と多様な主体との協働に関する実績・評価」(浜松市)や「NPO等との協働に関する調査」(静岡県)など、協働の具体的な内容が公開されているので、ヒアリングでは委託先の選定方法や契約の仕方、仕様書の作り方、事業費、評価などに関わった話も伺いました。

NPO法ができた当時はNPOを育てるという目的もあり、行政側はNPOの強みを発揮して行ってほしい事業ならば、NPOに対し優先的に事業提案型で委託先を選定していました。

今は、営利・非営利の区別なくNPOを一事業者の位置づけで考えている自治体もあります。どうしてもNPO向きと考えられる事業は、非営利団体に限るという条件付きで公募を行うとのこと。

驚いたのは、NPO法人に委託をだした事例がない市もあったこと。潤沢な収入があって直営事業が多いということが大きな理由でしたが、そのために行政側の長年培われた仕事リズムと、市民の行政に依存する気持ちの強さに改善がみられないことが課題になっているようでした。

委託事業費の人件費単価については、国交省の公共単価を用いている自治体もありましたが、臨時職員や非常勤職員の単価(832円~1300円程度)で計算している自治体が多く、受託したNPOの専門性に応じた適切な人件費単価をきちんと用意しているところはありませんでした。

間接経費についても基準はなく、財務課次第という自治体もありましたが、K市のNPO支援センター運営事業は、委託でもよくある単年度契約ではなく、債務負担行為として3年継続できる委託にしており、3割程度の間接経費を含んで事業費を算出したそうです。

「協働」という言葉が入った条例は、浜松市、磐田市、掛川市の3自治体、指針については湖西市、浜松市、袋井市、静岡県の4自治体が作っていました。

菊川市と御前崎市は指針も条例もないものの、総合計画の中に協働という言葉が盛り込まれ、菊川市では協働を推進する庁内ワーキンググループもありました。

地縁で活動する自治会や地区社協と、テーマ性をもって動く志縁のNPO、企業、学校など多様な主体が集まり、地域の課題を共有しながら、まとまった予算に優先順序をつけて、地域住民が自立的にまちづくりを行う「まちづくり協議会」が動き出している事例も聞くことができました。

このように行政と市民との協働は当たり前となっており、すでに今の協働を超える形を模索する自治体の姿も見えました。

NPO法人会としては、定性的評価をしていくノウハウや、専門性を人件費単価に繋げる根拠をもつと同時に、間接経費に関わるフルコストリカバリーの考え方を社会で共有していく活動も必要だと考えています。

N-Pocketも自助、共助、公助が適切なバランスでまちづくりが行われるよう、現場活動と共に提言活動を行っていく必要があると考えています。

一昨年立ち上がった静岡県西部NPO法人会の今年の活動は、「西部8自治体・協働環境調査」の実施でした。県を含む8自治体のNPO担当職員にヒアリングを行ったのです。

「協働の意義」については、「異なる主体がそれぞれの強みを発揮してより効果的に事業を進めることができるしくみ」とされ、どの自治体も一致していますが、具体的に何を「協働」とするかについてはバラバラでした。

どんな行政事業でもそこに関わる相手は、みな協働相手と言い切る自治体もある一方、「単に行政の要求に相手が応えるだけの委託」は協働事業とは呼ばないという市もありました。また、「協働まちづくり事業(委託・補助・連携・地域協働の4種類)」と名付けた事業のみを指す自治体もありましたから、多くの場で使われている「協働」という言葉の定義については、自治体ごとにズレがあることを知っておく必要があります。

最近は行政から事業を受託し、雇用されたスタッフもいる事業型NPOが増えています。またウェブ上に「市と多様な主体との協働に関する実績・評価」(浜松市)や「NPO等との協働に関する調査」(静岡県)など、協働の具体的な内容が公開されているので、ヒアリングでは委託先の選定方法や契約の仕方、仕様書の作り方、事業費、評価などに関わった話も伺いました。

NPO法ができた当時はNPOを育てるという目的もあり、行政側はNPOの強みを発揮して行ってほしい事業ならば、NPOに対し優先的に事業提案型で委託先を選定していました。

今は、営利・非営利の区別なくNPOを一事業者の位置づけで考えている自治体もあります。どうしてもNPO向きと考えられる事業は、非営利団体に限るという条件付きで公募を行うとのこと。

驚いたのは、NPO法人に委託をだした事例がない市もあったこと。潤沢な収入があって直営事業が多いということが大きな理由でしたが、そのために行政側の長年培われた仕事リズムと、市民の行政に依存する気持ちの強さに改善がみられないことが課題になっているようでした。

委託事業費の人件費単価については、国交省の公共単価を用いている自治体もありましたが、臨時職員や非常勤職員の単価(832円~1300円程度)で計算している自治体が多く、受託したNPOの専門性に応じた適切な人件費単価をきちんと用意しているところはありませんでした。

間接経費についても基準はなく、財務課次第という自治体もありましたが、K市のNPO支援センター運営事業は、委託でもよくある単年度契約ではなく、債務負担行為として3年継続できる委託にしており、3割程度の間接経費を含んで事業費を算出したそうです。

「協働」という言葉が入った条例は、浜松市、磐田市、掛川市の3自治体、指針については湖西市、浜松市、袋井市、静岡県の4自治体が作っていました。

菊川市と御前崎市は指針も条例もないものの、総合計画の中に協働という言葉が盛り込まれ、菊川市では協働を推進する庁内ワーキンググループもありました。

地縁で活動する自治会や地区社協と、テーマ性をもって動く志縁のNPO、企業、学校など多様な主体が集まり、地域の課題を共有しながら、まとまった予算に優先順序をつけて、地域住民が自立的にまちづくりを行う「まちづくり協議会」が動き出している事例も聞くことができました。

このように行政と市民との協働は当たり前となっており、すでに今の協働を超える形を模索する自治体の姿も見えました。

NPO法人会としては、定性的評価をしていくノウハウや、専門性を人件費単価に繋げる根拠をもつと同時に、間接経費に関わるフルコストリカバリーの考え方を社会で共有していく活動も必要だと考えています。

N-Pocketも自助、共助、公助が適切なバランスでまちづくりが行われるよう、現場活動と共に提言活動を行っていく必要があると考えています。

2018年04月18日

Save Japanプロジェクト「十湖池フェスティバル」

地域と環境担当の小林です。

今日は通勤路で野草 を摘んできましたが(今夜のおかず♪)、2012年のイベント以来、春の野草を見ると「わぁ

を摘んできましたが(今夜のおかず♪)、2012年のイベント以来、春の野草を見ると「わぁ 美味しそ~

美味しそ~ 」と思ってしまいます。

」と思ってしまいます。

さて、今年のSave Japanプロジェクトは、NPO法人浜松市東区の自然と文化を残そう会と協働します。天竜川のかささぎ大橋の近くに十湖池ビオトープという緑地があって、そこを拠点に活動している団体です。

十湖池フェスティバル

日時:2018年4月29日(日)9:30~12:00

場所:十湖池ビオトープ(浜松市東区豊西町871)

内容:サツマイモの苗を植えたり、まつぼっくりクラフトで母の日のプレゼントを作ったり、自然体験色々やります!

対象:子ども~一般(子ども中心のイベントです)

※イベント内容の詳細は、リンク先をごらんください。

お申込みは、info@n-pocket.jp または 053-445-3717(浜松NPOネットワークセンター 小林)まで

1)イベント名、2)お名前、3)連絡先(メールとお電話)をお知らせください。

イベントについてのお問い合わせは、090-7235-4419(担当:浜松市東区の自然と文化を残そう会 松浦)まで。

主催:NPO法人 浜松市東区の自然と文化を残そう会

共催:認定NPO法人 浜松NPOネットワークセンター

協力:認定NPO法人 日本NPOセンター

協賛:損害保険ジャパン日本興亜株式会社

7月29日(日)もイベントを予定しています。皆様のご参加、お待ちしております!

今日は通勤路で野草

を摘んできましたが(今夜のおかず♪)、2012年のイベント以来、春の野草を見ると「わぁ

を摘んできましたが(今夜のおかず♪)、2012年のイベント以来、春の野草を見ると「わぁ 美味しそ~

美味しそ~ 」と思ってしまいます。

」と思ってしまいます。さて、今年のSave Japanプロジェクトは、NPO法人浜松市東区の自然と文化を残そう会と協働します。天竜川のかささぎ大橋の近くに十湖池ビオトープという緑地があって、そこを拠点に活動している団体です。

十湖池フェスティバル

日時:2018年4月29日(日)9:30~12:00

場所:十湖池ビオトープ(浜松市東区豊西町871)

内容:サツマイモの苗を植えたり、まつぼっくりクラフトで母の日のプレゼントを作ったり、自然体験色々やります!

対象:子ども~一般(子ども中心のイベントです)

※イベント内容の詳細は、リンク先をごらんください。

お申込みは、info@n-pocket.jp または 053-445-3717(浜松NPOネットワークセンター 小林)まで

1)イベント名、2)お名前、3)連絡先(メールとお電話)をお知らせください。

イベントについてのお問い合わせは、090-7235-4419(担当:浜松市東区の自然と文化を残そう会 松浦)まで。

主催:NPO法人 浜松市東区の自然と文化を残そう会

共催:認定NPO法人 浜松NPOネットワークセンター

協力:認定NPO法人 日本NPOセンター

協賛:損害保険ジャパン日本興亜株式会社

7月29日(日)もイベントを予定しています。皆様のご参加、お待ちしております!

2018年04月03日

2018年総会と臨時休業のお知らせ

事務局長の小林です。

報告書に対象者・支援者のヒアリングに会議や委員会、理事会とてんこもりもり な年度末を越えて、新年度の企画・計画作成で山のような書類を前に4月を迎えています。

な年度末を越えて、新年度の企画・計画作成で山のような書類を前に4月を迎えています。

佐鳴湖畔の桜 は今年は早かったですね~~。通勤時に楽しませてもらいました。

は今年は早かったですね~~。通勤時に楽しませてもらいました。

2018年の総会は5月26日(土)15:00~17:00 浜松市市民協働センター研修室で開催の予定です。

N-Pocketの多岐に亘る事業の全貌を知るチャンス。正会員、賛助会員にかかわらず、非会員の方もぜひご参加ください!

年度初めはスタッフ全員で事務所を出て、年間戦略会議を兼ねたリトリートに行くため、4月4日(水)は事務所を休業します。

この行事、毎年美味しいランチ が恒例行事。どこに行くか決めるのに、スタッフが喧々諤々

が恒例行事。どこに行くか決めるのに、スタッフが喧々諤々 美味しいものには色めき立つ

美味しいものには色めき立つ スタッフ一同

スタッフ一同 です。さて、今年はどこへ…?

です。さて、今年はどこへ…?

昨年のランチ風景。

報告書に対象者・支援者のヒアリングに会議や委員会、理事会とてんこもりもり

な年度末を越えて、新年度の企画・計画作成で山のような書類を前に4月を迎えています。

な年度末を越えて、新年度の企画・計画作成で山のような書類を前に4月を迎えています。佐鳴湖畔の桜

は今年は早かったですね~~。通勤時に楽しませてもらいました。

は今年は早かったですね~~。通勤時に楽しませてもらいました。2018年の総会は5月26日(土)15:00~17:00 浜松市市民協働センター研修室で開催の予定です。

N-Pocketの多岐に亘る事業の全貌を知るチャンス。正会員、賛助会員にかかわらず、非会員の方もぜひご参加ください!

年度初めはスタッフ全員で事務所を出て、年間戦略会議を兼ねたリトリートに行くため、4月4日(水)は事務所を休業します。

この行事、毎年美味しいランチ

が恒例行事。どこに行くか決めるのに、スタッフが喧々諤々

が恒例行事。どこに行くか決めるのに、スタッフが喧々諤々 美味しいものには色めき立つ

美味しいものには色めき立つ スタッフ一同

スタッフ一同 です。さて、今年はどこへ…?

です。さて、今年はどこへ…?

昨年のランチ風景。

2018年03月20日

浜松市、磐田市で子どもの部活費の支援があります

事務局長の小林です。

昨年2月に設立した一般財団法人 日本エジミウソン財団からの子ども支援「部活動支援事業」の情報です。

浜松市、磐田市で4月に中1になるお子さんに、部活動の支援があります。

対象は、H29年度に就学援助で「準要保護」になっている家庭。

公立中学校の部活動(今回はサッカー、野球、バレーボール+ソフトボール・卓球・テニスが追加!)で使う用具・用品、遠征費用の一部を支援します。上限は1人20,000円まで。

申込書はこちら。

申込〆切は5月18日。支給は5月末の予定(現金振込またはクーポン券郵送)。先着100名まで。(〆切が伸びました!)

申込・問合せ:一般財団法人 日本エジミウソン財団

平日10:00~18:00 担当:和久田

Tel.053-458-3775 Fax.053-458-0868 E-mail:info@fundacaoedmilsonjapan.org

部活に入りたいけれど、費用がかかるからどうしよう …と迷っていた子どもに朗報

…と迷っていた子どもに朗報 です。

です。

今回、初めての助成なので部活の選択肢が少ないですが、もし新中1の方が周囲にいたら、ぜひお声かけしてみてください。

先日は、学習支援をしていた方が「合格 しました!

しました! 」と親子で事務所に挨拶に来られましたが、晴れやかな笑顔

」と親子で事務所に挨拶に来られましたが、晴れやかな笑顔

にスタッフ一同で「わぁ!よかった、おめでとう

にスタッフ一同で「わぁ!よかった、おめでとう

」。本当に嬉しいお知らせ

」。本当に嬉しいお知らせ でした。

でした。

今日は「〇〇高校に合格したけれど、制服 がないかしら?」という相談に、関係者があちこち繋いでくださり、制服と体操服をお渡しすることができました。こちらも「高校がんばってね

がないかしら?」という相談に、関係者があちこち繋いでくださり、制服と体操服をお渡しすることができました。こちらも「高校がんばってね 」。元多文化のスタッフが繋いでくれた縁でした。

」。元多文化のスタッフが繋いでくれた縁でした。

他にも、支援していた子どもたちの合格 のお知らせが続々。丁寧に伴走してくださった学習支援の先生方にも感謝の気持ち

のお知らせが続々。丁寧に伴走してくださった学習支援の先生方にも感謝の気持ち でいっぱいです。ありがとうございました。

でいっぱいです。ありがとうございました。

新しい年度をきっかけに、子どもたちが新たなスタート 、新たな挑戦

、新たな挑戦 ができますように

ができますように

昨年2月に設立した一般財団法人 日本エジミウソン財団からの子ども支援「部活動支援事業」の情報です。

浜松市、磐田市で4月に中1になるお子さんに、部活動の支援があります。

対象は、H29年度に就学援助で「準要保護」になっている家庭。

公立中学校の部活動(今回はサッカー、野球、バレーボール+ソフトボール・卓球・テニスが追加!)で使う用具・用品、遠征費用の一部を支援します。上限は1人20,000円まで。

申込書はこちら。

申込〆切は5月18日。支給は5月末の予定(現金振込またはクーポン券郵送)。先着100名まで。(〆切が伸びました!)

申込・問合せ:一般財団法人 日本エジミウソン財団

平日10:00~18:00 担当:和久田

Tel.053-458-3775 Fax.053-458-0868 E-mail:info@fundacaoedmilsonjapan.org

部活に入りたいけれど、費用がかかるからどうしよう

…と迷っていた子どもに朗報

…と迷っていた子どもに朗報 です。

です。今回、初めての助成なので部活の選択肢が少ないですが、もし新中1の方が周囲にいたら、ぜひお声かけしてみてください。

先日は、学習支援をしていた方が「合格

しました!

しました! 」と親子で事務所に挨拶に来られましたが、晴れやかな笑顔

」と親子で事務所に挨拶に来られましたが、晴れやかな笑顔

にスタッフ一同で「わぁ!よかった、おめでとう

にスタッフ一同で「わぁ!よかった、おめでとう

」。本当に嬉しいお知らせ

」。本当に嬉しいお知らせ でした。

でした。今日は「〇〇高校に合格したけれど、制服

がないかしら?」という相談に、関係者があちこち繋いでくださり、制服と体操服をお渡しすることができました。こちらも「高校がんばってね

がないかしら?」という相談に、関係者があちこち繋いでくださり、制服と体操服をお渡しすることができました。こちらも「高校がんばってね 」。元多文化のスタッフが繋いでくれた縁でした。

」。元多文化のスタッフが繋いでくれた縁でした。他にも、支援していた子どもたちの合格

のお知らせが続々。丁寧に伴走してくださった学習支援の先生方にも感謝の気持ち

のお知らせが続々。丁寧に伴走してくださった学習支援の先生方にも感謝の気持ち でいっぱいです。ありがとうございました。

でいっぱいです。ありがとうございました。新しい年度をきっかけに、子どもたちが新たなスタート

、新たな挑戦

、新たな挑戦 ができますように

ができますように

2018年03月14日

見えない・見えにくい人と一緒に開くUD料理教室

スタッフの島田です。

3月11日(土) 浜松市の”みんなで広める!UD提案事業”

「見えない、見えにくい人と一緒に開くUD料理教室」を開催しました。

小学生・高校生・男性・女性・高齢者・視覚障害者、33人が一緒に6品を作りました。

スタッフを含め、38人が参加して楽しい料理教室 となりました。

となりました。

ユニバーサルデザインの説明のあと、工夫された料理器具を紹介

ユニバーサルデザインの説明のあと、工夫された料理器具を紹介

見えにくい人にも使いやすい

、

、

・ 表裏が白黒になっているまな板

・ 黒地に白いスケールが表示されているまな板

・ 音声ガイドの電磁調理器、測り

・ 底が平らな計量スプーン

(テーブルに置いて使えるので片手 しか使えない人も使いやすい)

しか使えない人も使いやすい)

・ 点字付きトーキングタイマー

・ 200CC、100CC、50CCに分かれた計量カップ

などなど

グループごとに料理開始

グループごとに料理開始

点字レシピを読んで、手順を覚え、料理を始める人

盲ろう者に『手書き文字 』で周りの状況を伝えます

』で周りの状況を伝えます

小学生は初めて見る手書き文字と指点字にびっくり していました。

していました。

はじめて料理をする人も

試食と意見交換会

試食と意見交換会

美味しい料理ができました

最後に参加者のみなさんから感想を聞きました。

3月11日(土) 浜松市の”みんなで広める!UD提案事業”

「見えない、見えにくい人と一緒に開くUD料理教室」を開催しました。

小学生・高校生・男性・女性・高齢者・視覚障害者、33人が一緒に6品を作りました。

スタッフを含め、38人が参加して楽しい料理教室

となりました。

となりました。 ユニバーサルデザインの説明のあと、工夫された料理器具を紹介

ユニバーサルデザインの説明のあと、工夫された料理器具を紹介見えにくい人にも使いやすい

、

、・ 表裏が白黒になっているまな板

・ 黒地に白いスケールが表示されているまな板

・ 音声ガイドの電磁調理器、測り

・ 底が平らな計量スプーン

(テーブルに置いて使えるので片手

しか使えない人も使いやすい)

しか使えない人も使いやすい)・ 点字付きトーキングタイマー

・ 200CC、100CC、50CCに分かれた計量カップ

などなど

グループごとに料理開始

グループごとに料理開始点字レシピを読んで、手順を覚え、料理を始める人

盲ろう者に『手書き文字

』で周りの状況を伝えます

』で周りの状況を伝えます小学生は初めて見る手書き文字と指点字にびっくり

していました。

していました。はじめて料理をする人も

試食と意見交換会

試食と意見交換会美味しい料理ができました

最後に参加者のみなさんから感想を聞きました。

- 視覚障害のひとが上手に包丁を使っている事に驚きました。

- 弱視の人には黒いまな板が使いやすいんだ!

- 臭いで焼き加減を判断する事もあるんだ!

- 包丁が傾いていた事を教えてもらって、自分の癖がわかりました(視覚障害者)

2018年03月12日

子どもの貧困シンポジウム報告「分科会 高校のキャリア支援と校内カフェ」

「ほっとけない!子どもの貧困2018 シンポジウム」C分科会担当の小林です。

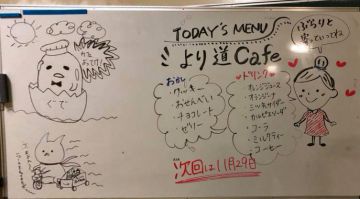

ここでは「高校のキャリア支援と校内カフェ」がテーマでした。

N-Pocketでは昨年10月から4回、高校での「校内カフェ」をお菓子や寄贈食品の提供などで支援してきた縁で、定時制高校の中村先生と、地域若者サポートステーションかけがわの池田さんにお話ししていただきました。

定時制というと、以前はやんちゃな子や年上の生徒が多く、働く人が行く高校というイメージでしたが、今は不登校経験者や外国ルーツの子が多く、様々なハンデ(≒リスク)を抱えている生徒が多い学校でもあります。中には世帯の主たる収入獲得者として家計を支えている子もいたりします。

だからこそ、就労は貧困の連鎖を防ぐという意味でも重要です。新居高校では、正規で就職できる確率が一番高い「新卒」時にしっかり就職を決めることを目標に、総合の時間を使って4年間かけて就職指導、キャリア支援を行っています。特にアルバイトを推奨して、その経験を就職活動の強みとして活かしているとのこと。

でも、高校の先生だけでは限界があるので、就職相談のプロやサポーターに入ってもらっています。

高校入学から先のキャリアでは、高校中退したり、専門学校や大学進学に進学しても中退したり、就職しても退職してしまったり、ストレートで就職継続している人は41%と、なんと半数を切っている!中退・退職・転職というジグザグな人生な人の方が今は多いのです。

そういった場合、どこに相談するか?どこで学び直し、再就職をするか?学校というルートを一旦外れてしまうと、セーフティネットが日本ではまだまだ脆弱です。

高校生は公的な相談窓口なんて知らないし、知っても行きにくい。だから、ふらっと立ち寄ってお菓子 や食べ物

や食べ物 をつまめるスペースをつくって、そこに来た子たちと雑談していく中で、進路や生活の悩みを拾っていくのが「校内カフェ」というしくみ。

をつまめるスペースをつくって、そこに来た子たちと雑談していく中で、進路や生活の悩みを拾っていくのが「校内カフェ」というしくみ。

先生でない外部の人とつながるきっかけとして、大阪や神奈川で始まった手法です。

池田さんは、高校生と会話をする「雑談力 」のコツや、何をサインとして汲み取るかも伝授してくださいました。

」のコツや、何をサインとして汲み取るかも伝授してくださいました。

カフェを4回試行してみて、情報の共有や個人情報の扱いなどの課題も見えてきました。今後はカフェの運営に地域の大人もボランティアで関わってほしいと考えていると中村先生。これは市民や支援団体にとっても、定時制高校を知るチャンス。このような手法があちこちの学校に広がって、気軽に相談できる体制ができることも期待したいです。

「子どもの貧困対策」というと、学習支援や子ども食堂が注目されがちですが、高校や就労の支援も視野に入れていただけると幸いです。

ここでは「高校のキャリア支援と校内カフェ」がテーマでした。

N-Pocketでは昨年10月から4回、高校での「校内カフェ」をお菓子や寄贈食品の提供などで支援してきた縁で、定時制高校の中村先生と、地域若者サポートステーションかけがわの池田さんにお話ししていただきました。

定時制というと、以前はやんちゃな子や年上の生徒が多く、働く人が行く高校というイメージでしたが、今は不登校経験者や外国ルーツの子が多く、様々なハンデ(≒リスク)を抱えている生徒が多い学校でもあります。中には世帯の主たる収入獲得者として家計を支えている子もいたりします。

だからこそ、就労は貧困の連鎖を防ぐという意味でも重要です。新居高校では、正規で就職できる確率が一番高い「新卒」時にしっかり就職を決めることを目標に、総合の時間を使って4年間かけて就職指導、キャリア支援を行っています。特にアルバイトを推奨して、その経験を就職活動の強みとして活かしているとのこと。

でも、高校の先生だけでは限界があるので、就職相談のプロやサポーターに入ってもらっています。

高校入学から先のキャリアでは、高校中退したり、専門学校や大学進学に進学しても中退したり、就職しても退職してしまったり、ストレートで就職継続している人は41%と、なんと半数を切っている!中退・退職・転職というジグザグな人生な人の方が今は多いのです。

そういった場合、どこに相談するか?どこで学び直し、再就職をするか?学校というルートを一旦外れてしまうと、セーフティネットが日本ではまだまだ脆弱です。

高校生は公的な相談窓口なんて知らないし、知っても行きにくい。だから、ふらっと立ち寄ってお菓子

や食べ物

や食べ物 をつまめるスペースをつくって、そこに来た子たちと雑談していく中で、進路や生活の悩みを拾っていくのが「校内カフェ」というしくみ。

をつまめるスペースをつくって、そこに来た子たちと雑談していく中で、進路や生活の悩みを拾っていくのが「校内カフェ」というしくみ。先生でない外部の人とつながるきっかけとして、大阪や神奈川で始まった手法です。

池田さんは、高校生と会話をする「雑談力

」のコツや、何をサインとして汲み取るかも伝授してくださいました。

」のコツや、何をサインとして汲み取るかも伝授してくださいました。

カフェを4回試行してみて、情報の共有や個人情報の扱いなどの課題も見えてきました。今後はカフェの運営に地域の大人もボランティアで関わってほしいと考えていると中村先生。これは市民や支援団体にとっても、定時制高校を知るチャンス。このような手法があちこちの学校に広がって、気軽に相談できる体制ができることも期待したいです。

「子どもの貧困対策」というと、学習支援や子ども食堂が注目されがちですが、高校や就労の支援も視野に入れていただけると幸いです。

2018年03月01日

ほっとけない!子どもの貧困 シンポジウム報告「基調講演」

事務局長の小林です。

2月25日に「ほっとけない!子どもの貧困2018 シンポジウム」を開催しました。午前の部は87名、午後の部は84名の参加があり、多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。

昨年は午後開催だったのですが、時間が短かくて未消化だったのと、「これから活動したい」人と「活動を始めてスキルアップしたい」人とニーズが分かれていることから、午前に入門編として基調講演を、午後は実践報告で具体的に、と構成してみました。

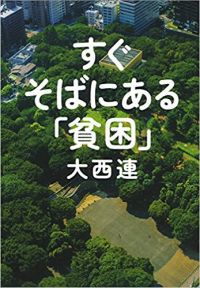

午前の部は、自立生活サポートセンター・もやいの代表である大西連さんに、「子どもの貧困~見えない貧困とその背景にあるもの」と題してお話いただきました。

大西さん「僕のルーツは浜松にあって…」と掴みもバッチリ、様々なエピソードや笑いも交えながら、「貧困」という言葉の定義、ここ20~30年の社会の変化、具体的な数値やデータ を提示しながら、「見えにくい貧困」に迫っていきます。

を提示しながら、「見えにくい貧困」に迫っていきます。

最低賃金×フルタイムで働いても静岡では月13万3千円、年収160万円なこと。非正規労働が特に若い人に拡大して、社会全体が低所得化している。あ~あるよね! とマクロの問題では共感されるけれど、個別の話になると「それって自己責任では?

とマクロの問題では共感されるけれど、個別の話になると「それって自己責任では? 」という見方になりがち。貧困が構造的な問題でありながら、個人の話だと感じられるものが違うことは、思い当たる節のある人も多かったようです。

」という見方になりがち。貧困が構造的な問題でありながら、個人の話だと感じられるものが違うことは、思い当たる節のある人も多かったようです。

子どもの貧困対策は、投資的側面で語られがちですが、SDG'sなど国際的には「権利」の見方が強いとのこと。

自己責任論が強いと声をあげられないし、自己責任では解決しない。地域のなかで「支え合い」をつくっていくことがカギ、と結んで終わりました。

参加者アンケートでは「わかりやすかった」「もっと聞きたかった」と大変好評 でした。昨年7月にも浜松であった大西さんの講演をきいたのですが、内容がグレードアップ

でした。昨年7月にも浜松であった大西さんの講演をきいたのですが、内容がグレードアップ していて、2時間があっという間でした。大西さん、ありがとうございました!

していて、2時間があっという間でした。大西さん、ありがとうございました!

書籍コーナーは「僕の本、売れないので…」と遠慮がちに6冊しか著書を持ってこられなかったのですが、即売でした!

大西さんが3年かけて書いた本。若者の目から見た率直な疑問や驚き、戸惑い、そのドラマに引き込まれて私は一気読み でした。イケメンの若者、猫が家族の野宿者、暴力団の元団員…様々な貧困の姿が描かれています。背景の説明やデータもあって、貧困問題の入門書としておススメです。

でした。イケメンの若者、猫が家族の野宿者、暴力団の元団員…様々な貧困の姿が描かれています。背景の説明やデータもあって、貧困問題の入門書としておススメです。

高校を出てアルバイトをしながらボランティアで関わり、有給スタッフにスカウトされ、現在はNPOの理事長というNPOキャリアとしても興味深いものでした。

(午前の部はここまで。午後の部につづきます。)

<関連記事>

2月25日に「ほっとけない!子どもの貧困2018 シンポジウム」を開催しました。午前の部は87名、午後の部は84名の参加があり、多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。

昨年は午後開催だったのですが、時間が短かくて未消化だったのと、「これから活動したい」人と「活動を始めてスキルアップしたい」人とニーズが分かれていることから、午前に入門編として基調講演を、午後は実践報告で具体的に、と構成してみました。

午前の部は、自立生活サポートセンター・もやいの代表である大西連さんに、「子どもの貧困~見えない貧困とその背景にあるもの」と題してお話いただきました。

大西さん「僕のルーツは浜松にあって…」と掴みもバッチリ、様々なエピソードや笑いも交えながら、「貧困」という言葉の定義、ここ20~30年の社会の変化、具体的な数値やデータ

を提示しながら、「見えにくい貧困」に迫っていきます。

を提示しながら、「見えにくい貧困」に迫っていきます。最低賃金×フルタイムで働いても静岡では月13万3千円、年収160万円なこと。非正規労働が特に若い人に拡大して、社会全体が低所得化している。あ~あるよね!

とマクロの問題では共感されるけれど、個別の話になると「それって自己責任では?

とマクロの問題では共感されるけれど、個別の話になると「それって自己責任では? 」という見方になりがち。貧困が構造的な問題でありながら、個人の話だと感じられるものが違うことは、思い当たる節のある人も多かったようです。

」という見方になりがち。貧困が構造的な問題でありながら、個人の話だと感じられるものが違うことは、思い当たる節のある人も多かったようです。子どもの貧困対策は、投資的側面で語られがちですが、SDG'sなど国際的には「権利」の見方が強いとのこと。

自己責任論が強いと声をあげられないし、自己責任では解決しない。地域のなかで「支え合い」をつくっていくことがカギ、と結んで終わりました。

参加者アンケートでは「わかりやすかった」「もっと聞きたかった」と大変好評

でした。昨年7月にも浜松であった大西さんの講演をきいたのですが、内容がグレードアップ

でした。昨年7月にも浜松であった大西さんの講演をきいたのですが、内容がグレードアップ していて、2時間があっという間でした。大西さん、ありがとうございました!

していて、2時間があっという間でした。大西さん、ありがとうございました!書籍コーナーは「僕の本、売れないので…」と遠慮がちに6冊しか著書を持ってこられなかったのですが、即売でした!

大西さんが3年かけて書いた本。若者の目から見た率直な疑問や驚き、戸惑い、そのドラマに引き込まれて私は一気読み

でした。イケメンの若者、猫が家族の野宿者、暴力団の元団員…様々な貧困の姿が描かれています。背景の説明やデータもあって、貧困問題の入門書としておススメです。

でした。イケメンの若者、猫が家族の野宿者、暴力団の元団員…様々な貧困の姿が描かれています。背景の説明やデータもあって、貧困問題の入門書としておススメです。高校を出てアルバイトをしながらボランティアで関わり、有給スタッフにスカウトされ、現在はNPOの理事長というNPOキャリアとしても興味深いものでした。

(午前の部はここまで。午後の部につづきます。)

<関連記事>

2017/06/27

子ども事業担当の小林です。先日、静岡県作業所連合会・わ西部地区会が主催する、認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやいによる『貧困問題を「学ぶ・伝える」レクチャーセミナー』に参加してきました。ワークショップでは「生活保護のお金でパチンコしていいの?」を賛成派・反対派を機械的に分けてディスカッ…